シャフト選びの知識

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※関連知識:

・スパイン・アライメント調整の重要性について

・グリップ選びの知識へ (シャフト選びと同じくらい重要です)

シャフト・フレックスと適正振動数の自動計算ツール

★ シャフトの選びの知識 ★

<前置き>

シャフトの本質は、スイングとヘッドの挙動とのタイミングを合わせるものです。

● シャフトの性能だけで飛距離を伸ばしたり方向性を良くすることはできないです。

特に、しなり戻りで飛距離を伸ばすことは物理的に不可能です。

※スイング中のシャフトは回転しながら撓り戻りをするからトルクの影響のほうが大きいことを理解すべきです。

シャフトはただ単に、シナリ戻り(順シナリから逆しなりに切り替わる位置)を自分のスイングに上手く合わせられるようタイミングを取るタイミング棒にすぎません。

このスイングとシャフトの動きとのタイミングが上手く合えば飛距離や方向性が抜群に良くなります。このタイミングの取り方や感覚は個人差が大きく、100人いたら100人それぞれ違うのです。

その法則は未だにシャフトメーカーでさえ解明されていません。だからシャフト選びは難しいのです。「当たるも八卦当たらぬも八卦」人それぞれというのが現実です。

このことを踏まえて、次項は最低限知っておくべき物理的な理論で説明いたします。

シャフトの本質は、スイングとヘッドの挙動とのタイミングを合わせるものです。

● シャフトの性能だけで飛距離を伸ばしたり方向性を良くすることはできないです。

特に、しなり戻りで飛距離を伸ばすことは物理的に不可能です。

※スイング中のシャフトは回転しながら撓り戻りをするからトルクの影響のほうが大きいことを理解すべきです。

シャフトはただ単に、シナリ戻り(順シナリから逆しなりに切り替わる位置)を自分のスイングに上手く合わせられるようタイミングを取るタイミング棒にすぎません。

このスイングとシャフトの動きとのタイミングが上手く合えば飛距離や方向性が抜群に良くなります。このタイミングの取り方や感覚は個人差が大きく、100人いたら100人それぞれ違うのです。

その法則は未だにシャフトメーカーでさえ解明されていません。だからシャフト選びは難しいのです。「当たるも八卦当たらぬも八卦」人それぞれというのが現実です。

このことを踏まえて、次項は最低限知っておくべき物理的な理論で説明いたします。

スイングタイプ(ヒッター、スインガー)で硬さ選択は2分する。

| ●ヒッター | ●スインガー |

|---|---|

|

◎斧を振り下ろすような力のかけ方をする ◎フェースを手動で返す感覚をする ◎左手はフェースだけ管理させて、右手で返す |

◎ロープを引っ張る動きで遠心力を使う ◎フェースは操作しないで自動的に返る感覚 ◎右手を支点として左手で引っ張る感じ |

| 当たり負けしない硬めのシャフトを選ぶ | 遠心力を使える柔らかいシャフトを選ぶ |

適性フレックスとトルク

シャフトフレックスとトルクがヘッドスピードにピッタリ合っているクラブは、適度なしなりと捻れで軽く感じる。

そのため、振りやすく、ヘッドスピードが速くなる。打感も心地よく、ソフトな感じでスイングイメージを良くする。

また、インパクトの時点で、飛球線方向への適度なしなりによって、安定した弾道の高さを生み、方向性も安定する。

同時に、適度な下へのしなり(トゥダウン)でミート率も良くなる。

シャフトの硬さはクラブの性能を決める重要なポイントであるが、ヘッドスピードに合っていない場合が非常に多く見られる。

それはヘッドスピードが正しく計測されていないことが原因でもある。なによりも重要なのは自分がどれくらいのヘッドスピードで振っているかを知ることです。

※ シャフト・フレックスと適正振動数の自動計算ツールで調べる

そのため、振りやすく、ヘッドスピードが速くなる。打感も心地よく、ソフトな感じでスイングイメージを良くする。

また、インパクトの時点で、飛球線方向への適度なしなりによって、安定した弾道の高さを生み、方向性も安定する。

同時に、適度な下へのしなり(トゥダウン)でミート率も良くなる。

シャフトの硬さはクラブの性能を決める重要なポイントであるが、ヘッドスピードに合っていない場合が非常に多く見られる。

それはヘッドスピードが正しく計測されていないことが原因でもある。なによりも重要なのは自分がどれくらいのヘッドスピードで振っているかを知ることです。

※ シャフト・フレックスと適正振動数の自動計算ツールで調べる

シャフトの硬さがスイングに及ぼす影響

| ● 柔らかすぎる シャフトの影響 | ● 硬すぎる シャフトの影響 |

|---|---|

|

◎ 高めの弾道になる。 ◎ 左引っ掛けやフックが出やすい。 ◎ しなり過ぎるとタイミングが合わせずらい。 ◎ スピードが出せない。 ◎ 打球感が柔らか過ぎ、物足りなさを感じる。 ◎ インパクト時の衝撃力がシャフトに逃げる。 ◎ 芯を外すと飛距離と方向性が大幅に落ちる。 |

◎ 低めの弾道になる。 ◎ 右プッシュやスライスが出やすい。 ◎ クラブが重く感じる。 ◎ 力みでスイングが悪くなりやすい。 ◎ 打球感が硬く、衝撃が強い。 ◎ 手で押し込めるが、手首を傷めやすい。 ◎ 芯を外しても飛距離は落ちにくい。 |

シャフトの硬さは、振りやすさ、飛距離・方向性・球筋などに大きく影響する。

[振りやすさ・飛距離]

シャフトが硬い場合、ダウンスイングの時にシャフトのしなりがないため、腕はクラブヘッドの抵抗(重み)をもろに受ける。そのため、クラブが重くなり、振りにくく、スピードが出にくくなる。

シャフトが柔らかい場合、しなりによってヘッドの抵抗が軽減され、クラブが軽くなり、振りやすく、スピードがアップする。従って、柔らかいほうが、飛距離も出ることになる。

?

しかし、柔らか過ぎると、トップでの切り返しの時にブレが生じ、ヘッド軌道が不安定になりやすい。また、しなりが大きいほどヘッドは遅れて下りて来る。

?

ところが、腰の高さ位からは逆に前に大きくしなり、ヘッドは先に進んで早くインパクトを迎える。そのため、タイミングが合わせにくく、振りにくい。だから、スピードも出せないということが起きる。

?

また、硬過ぎる場合は、クラブが重く感じるため、力みやすくなる。力むと、スイングが不安定になり、ミスが多くなる。そして、打球感が硬く、手に伝わる衝撃も強くなるので、体に傷害を及ぼし、手首や肘を痛めることもある。

?

※補足:クラブの重心位置がグリップ側に近いほど振り易くなり、スイングスピードも早くなる。

ヘッドの重さに大きく左右されるが、シャフトの重心位置にも関係する。

?

[球筋・方向性]

シャフトが柔らかすぎると、前に大きくしなった状態でボールにインパクトする。ヘッド軌道は斜めの回転軌道だから、シャフトが前にしなるほど、フェイスが左方向の上向きぎみになる。従って、高い弾道で左にひっかけやすくなる。

硬すぎる場合は、前へのしなりが少なくなるので、低めのボールで右にプッシュしやすくなる。

この様に、シャフトの硬さは、スイングやショットの結果に大きく影響するので、ヘッドスピードにピッタリ合わせることが重要なのである。

?

シャフトが硬い場合、ダウンスイングの時にシャフトのしなりがないため、腕はクラブヘッドの抵抗(重み)をもろに受ける。そのため、クラブが重くなり、振りにくく、スピードが出にくくなる。

シャフトが柔らかい場合、しなりによってヘッドの抵抗が軽減され、クラブが軽くなり、振りやすく、スピードがアップする。従って、柔らかいほうが、飛距離も出ることになる。

?

しかし、柔らか過ぎると、トップでの切り返しの時にブレが生じ、ヘッド軌道が不安定になりやすい。また、しなりが大きいほどヘッドは遅れて下りて来る。

?

ところが、腰の高さ位からは逆に前に大きくしなり、ヘッドは先に進んで早くインパクトを迎える。そのため、タイミングが合わせにくく、振りにくい。だから、スピードも出せないということが起きる。

?

また、硬過ぎる場合は、クラブが重く感じるため、力みやすくなる。力むと、スイングが不安定になり、ミスが多くなる。そして、打球感が硬く、手に伝わる衝撃も強くなるので、体に傷害を及ぼし、手首や肘を痛めることもある。

?

※補足:クラブの重心位置がグリップ側に近いほど振り易くなり、スイングスピードも早くなる。

ヘッドの重さに大きく左右されるが、シャフトの重心位置にも関係する。

?

[球筋・方向性]

シャフトが柔らかすぎると、前に大きくしなった状態でボールにインパクトする。ヘッド軌道は斜めの回転軌道だから、シャフトが前にしなるほど、フェイスが左方向の上向きぎみになる。従って、高い弾道で左にひっかけやすくなる。

硬すぎる場合は、前へのしなりが少なくなるので、低めのボールで右にプッシュしやすくなる。

この様に、シャフトの硬さは、スイングやショットの結果に大きく影響するので、ヘッドスピードにピッタリ合わせることが重要なのである。

?

● 振動数(固有振動数)

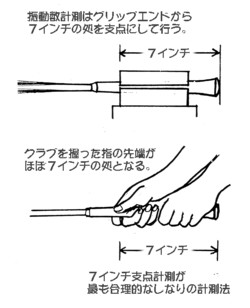

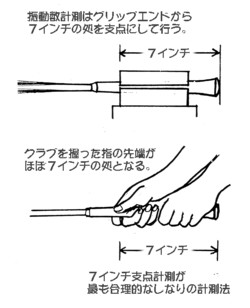

振動数は、グリップ付き7インチ支点の計測振動数。

振動数は、グリップ付き7インチ支点の計測振動数。

(クラブのグリップエンドから7インチの処を支点にして計測。)

計測単位はCPM(回/分)。

7インチ支点計測の振動数を用いる根拠は、7インチの処が両手グリップの先端と一致し、スイング中はそこを支点としてシャフトがしなるからである。

?

フレックスと振動数の関係式は、

(振動数)×(クラブの長さ-7インチ)=定数(=同一フレックス)

この式の定数がフレックスを表す実質振動定数。定数が同じであれば同一フレックス(同じ硬さ)となる。

この実質振動定数は、(CPM×インチ)の場合の値だが、長さをメートル単位の定数(CPM×m)にする場合は、0.0254を掛けた値となる。(例:40m/s の R の場合 9252 → 235 となる。)

振動数は、グリップ付き7インチ支点の計測振動数。

振動数は、グリップ付き7インチ支点の計測振動数。(クラブのグリップエンドから7インチの処を支点にして計測。)

計測単位はCPM(回/分)。

7インチ支点計測の振動数を用いる根拠は、7インチの処が両手グリップの先端と一致し、スイング中はそこを支点としてシャフトがしなるからである。

?

フレックスと振動数の関係式は、

(振動数)×(クラブの長さ-7インチ)=定数(=同一フレックス)

この式の定数がフレックスを表す実質振動定数。定数が同じであれば同一フレックス(同じ硬さ)となる。

この実質振動定数は、(CPM×インチ)の場合の値だが、長さをメートル単位の定数(CPM×m)にする場合は、0.0254を掛けた値となる。(例:40m/s の R の場合 9252 → 235 となる。)

★ 日本のメーカーのフレックス表記は他国の基準とは全く違う!

日本で行なわれている振動数測定方法は、グリップを装着した状態でグリップエンドから 「7インチ」を固定して振動数を測定しています。日本だけ特別(変?)です。

米国はもとより世界の基準(ASTM)は「5インチ」です。

クラブを持ったとき、ゴルファーはクラブのグリップエンドから平均5インチのところを基準親指が添えられてコックします。日本基準の7インチは右利きのゴルファーなら右手の親指の先に位置します。(右手の親指は使わないですね)

日本はゴルフクラブを道具としてでなく工業用品として既製品として量産するので世界の基準と大きく違ってます。重要なクラブの長さの測定基準も全く違うので混乱してしまいます。なんとか世界の基準に合わせてもらいたいものです。

日本で行なわれている振動数測定方法は、グリップを装着した状態でグリップエンドから 「7インチ」を固定して振動数を測定しています。日本だけ特別(変?)です。

米国はもとより世界の基準(ASTM)は「5インチ」です。

クラブを持ったとき、ゴルファーはクラブのグリップエンドから平均5インチのところを基準親指が添えられてコックします。日本基準の7インチは右利きのゴルファーなら右手の親指の先に位置します。(右手の親指は使わないですね)

日本はゴルフクラブを道具としてでなく工業用品として既製品として量産するので世界の基準と大きく違ってます。重要なクラブの長さの測定基準も全く違うので混乱してしまいます。なんとか世界の基準に合わせてもらいたいものです。

●フレックスと適合ヘッドスピード

フレックス ヘッドスピード 実質振動定数

XX 54m/s以上 10200 以上

X 50~53m/s 9950 以上

S 45~49m/s 9600 以上

SR 42~44m/s 9350 以上

R 39~41m/s 9150 以上

A 35~38m/s 8840 以上

L 34m/s以下 8840 以下

XX 54m/s以上 10200 以上

X 50~53m/s 9950 以上

S 45~49m/s 9600 以上

SR 42~44m/s 9350 以上

R 39~41m/s 9150 以上

A 35~38m/s 8840 以上

L 34m/s以下 8840 以下

●フレックス

?シャフトはダウンスイングの時にヘッドの重心方向に沿って鞭のようにシナリ戻りをします。

また、インパクト前後ではトップで時計方向に捻られたシャフトが反時計回りに戻ろうとします。

その力を上手く利用すれば同じスイングスピードでも捻れ戻りのトルクで粘り強いフェースターンが生まれてボールの捕まりが良くなります。飛距離アップで大事なのはシナリ戻りと捻れ戻り(トルク)なのです。

?シャフトはダウンスイングの時にヘッドの重心方向に沿って鞭のようにシナリ戻りをします。

また、インパクト前後ではトップで時計方向に捻られたシャフトが反時計回りに戻ろうとします。

その力を上手く利用すれば同じスイングスピードでも捻れ戻りのトルクで粘り強いフェースターンが生まれてボールの捕まりが良くなります。飛距離アップで大事なのはシナリ戻りと捻れ戻り(トルク)なのです。

① クラブヘッドを正しい方向へ加速させるための助走ステージ。シャフトは順方向に段々と深くシナリます。

② 重力によるクラブの自然落下と助走の勢いでヘッドの加速が一気に増し、「シナリ・捻れ」がリリースされ始めるステージ

★腕は減速して体の正面、ヘッドと手がターンしながら加速追い越し

③ シャフトの逆シナリでフェースが上方向に向いて、球を強烈に捕まえてキックする。

エキストラの衝突エネルギーを生み出すステージ(ヘッドスピードMAX )

④ フォロースルーのステージ

?どのようなシャフトが合うのかは単にヘッドスピードだけでは決めらません。 その理由は、この① ② ③ で力が蓄えられ、その力が放出される リーリースとキックのパターンとタイミングがそれぞれのスイングやヘッドの特徴で異なるからです。

?ヒッターは ① と ②のスピードが比較的早いのに対して、スインガーの場合は ① と ②のスピードを抑えておいて③ でクラブヘッドのスピードを上げるスタイルだから、ゆっくりしたテンポのスイングになります。

?いずれにしても、この 「シナリ・捻れ」のリリースとキックが最適なタイミングで起きるようなシャフトとヘッドの組み合わせを選べば良いことになります。 上手くコントロール出きれば「シナリ・捻れ」は大きい方が その生み出すエネルギーは 大きくなるという理屈になりますが、「シナリ・捻れ」が大き過ぎればコントロールが難くなりミート率も悪くなる訳です。

?また、クラブヘッドの重さを 上手く感じるためにも適度な 「シナリ・捻れ」 が必要と考えられます。 一般的には 柔らか目でトルクの大きいシャフトの方がクラブヘッドの感触が伝わり易くドローを打ち易くなりますが、柔らかく捻れ過ぎれば ヒッカケや好ましくないフックが出やすくなります。

逆に、硬過ぎてネジレないシャフトではヘッドの重さを感じることが出来ず プッシュアウトやスライスが出易いという傾向になりますが、プロのように正しいフェースターンができていれば、できるだけ硬く捻れないシャフトの方が飛距離や方向性共に良い結果となります。

フレックスは、ヘッドスピードに合わせて決めるが、表示フレックスに対応するヘッドスピードには幅がある。(左の表を参照。)ヘッドスピードにピッタリ合わせるには、振動数計測で行う。

市販されているクラブのフレックスを調べてみると、表示されているフレックスと実測したフレックスが違っているクラブが多く見受けられる。

その理由として考えられるのは、フレックスの計測法や計測基準が、統一されていないことなどがある。メーカーによって基準が異なり、表示法の違うメーカーもある。そして、全くの誤表示と思われるものもある。

また、シャフト単体での硬さは同じでも、クラブに組み立てる時のヘッドの重さ、ネックの形状、シャフト先端のカット寸法などが違うと、完成品の状態でのフレックスは異なってしまう。

たとえば、ネックの長いヘッドやヘッドが重くなるほどシャフトは柔らかくなる。それとは反対に軽いヘッドやスルーボアのヘッド、あるいは、シャフトの先端を多くカットして取り付けたクラブはより硬くなる。

従って、ヘッドスピードに適合したフレックスのクラブを求めるには、クラブを製造する時に、長さに対応した振動数で計測し、組み立てることが望ましい。

市販されているクラブのフレックスを調べてみると、表示されているフレックスと実測したフレックスが違っているクラブが多く見受けられる。

その理由として考えられるのは、フレックスの計測法や計測基準が、統一されていないことなどがある。メーカーによって基準が異なり、表示法の違うメーカーもある。そして、全くの誤表示と思われるものもある。

また、シャフト単体での硬さは同じでも、クラブに組み立てる時のヘッドの重さ、ネックの形状、シャフト先端のカット寸法などが違うと、完成品の状態でのフレックスは異なってしまう。

たとえば、ネックの長いヘッドやヘッドが重くなるほどシャフトは柔らかくなる。それとは反対に軽いヘッドやスルーボアのヘッド、あるいは、シャフトの先端を多くカットして取り付けたクラブはより硬くなる。

従って、ヘッドスピードに適合したフレックスのクラブを求めるには、クラブを製造する時に、長さに対応した振動数で計測し、組み立てることが望ましい。

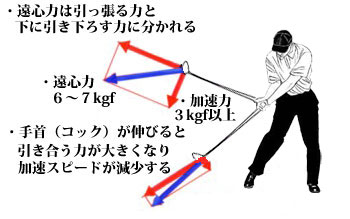

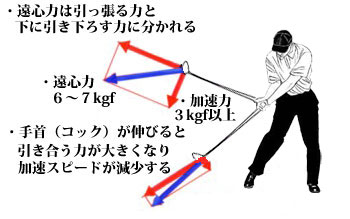

● 遠心力と加速力

(注)シャフトが柔らかいほど、前にしなってインパクトする。

(注)シャフトが柔らかいほど、前にしなってインパクトする。

シャフトが柔らかいほど、シャフトは後ろに大きくしなり、ヘッドが遅れてインパクトすると考えるのが一般的だ。しかし、それは誤ったイメージ。実際は全く逆で、シャフトは前にしなってインパクトするのだ。

?

これは、ヘッドの遠心力とクラブの構造的理由によって起きる現象である。

確かに、柔らかいシャフトほど、ダウンスイングの前半では、後ろに大きくしなり、ヘッドは遅れた状態となる。

これは、腕がクラブを引き下ろす力とヘッドの負荷(重さ)によるもので、ヘッドが重いほど、そしてシャフトが柔らかいほど後ろに大きくしなる。

?

ところが、クラブが腰の高さに下りて来た時点では、スピードが増し遠心力が大きくなる。

この時の遠心力の大きさを力学の方程式で計算すると、クラブヘッドが腰の高さに下りて来た時点で6~10kgf以上、そこから急激に増大して、インパクトでは30~50kgf以上になる。

?

この遠心力がクラブのシャフトと腕を引っ張る状態となる。このダウンスイングの時点では、手首のコックで、腕とシャフトが90度位の角度で折れ曲がっている。その状態の時に遠心力で引っ張られると、手首のコックが解かれて伸びると同時に、シャフトが前に(つまり下に)しなる状態となるのだ。

?

これは、遠心力がシャフトに対して斜めに加わる状態となっているから、遠心力はシャフトを真っ直ぐ引っ張る力と、直角の下方向に引っ張る力に分かれて働くことになる。下に引っ張る力を、力の平行四辺形の法則から計算してみよう。(左の図を参照。)矢印の長さが大きさを表しているから、ヘッドを下に引っ張る力は、遠心力の5~6割の長さであり、3~5kgfになる計算だ。これがヘッドの加速力となる。この加速力によって、ヘッドは腕の回転スピードより速くなり、シャフトを前に引っ張ってしならせることになる。

?

手首をコックして《タメをつくる》という意味は、この遠心力によって生まれる《下に引っ張る力》をためるという意味である。この力は手首のコックが折れ曲がっているほど大きくなる。

(この原理は、40~50cmの長さの太目の針金を用意し、中ほどを直角に折り曲げ、両端を持って左右に引っ張ってみるという実験で確認出来るだろう。折り曲げる角度が大きいほど、わずかな力で、針金は大きく下にしなることが分かる。)

?

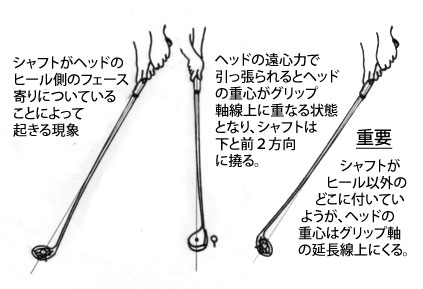

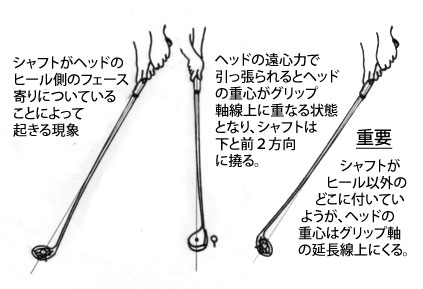

もう一つの原因であるクラブの構造的理由とは、シャフトの取り付け位置によるものである。ゴルフクラブのシャフトは、ヘッドの重心(中心)に取り付けてあるのではなく、ヘッドのヒール側で、重心より前(フェイス寄り)に付いている。つまり、シャフトは、ヒール部のフェイス寄りの位置で直角に折り曲げて、ヘッドの重心に取り付けてある状態と同じだ。(これも、針金を折り曲げた実験と同じである。)ヘッドの遠心力は、重心を中心としてクラブを引っ張るので、ヘッドの重心はグリップの軸線の延長線上に重なる。つまり、シャフトは下(ヒール側)と前(フェイス側)にしなる状態になるのだ。

?

この結果、ダウンスイングの前半で後ろに大きくしなったシャフトは、腰の高さからインパクトゾーンにかけて前と下にしなった状態に変わり、インパクトを迎える。これは、ゴルフ雑誌などに載っているプロのスイング写真を調べれば確認できるだろう。

ところで、もしシャフトがヘッドのトゥ側に付いていたらどうなるか。これは当然上にしなる。そして、ヘッドの後ろに付いていれば後ろにしなる。(下の図を参照。)これはとても重要なことなのだ。つまり、シャフトがヘッドのヒール以外のどこに付いていようが、全く同じスイングでボールをジャストミートできるということになる。なぜなら、インパクトでは、ヘッドの重心がグリップの軸線の延長線上に重なり、あたかもヘッドの重心にシャフトを取り付けたクラブと同じ状態になるからだ。

?

そしてさらに、これらの事実から推察できることがある。それは、シャフトのしなりがボールを弾き飛ばすといったことはない。つまり、インパクトでは、シャフトが前にしなっているのだから、シャフトの力はむしろ真っ直ぐに戻ろうと、ヘッドをバックさせる方向にしか働いていないことになる。もう一つは、ヘッドのトゥ側を重くするとヘッドが返りやすいとか、返りにくいといった現象も起きない。つまり、トゥ側が重いほど重心がトゥ側に寄っているので、その分だけシャフトが下に余計にしなるだけということになる。ヘッドの重心はグリップの軸線の延長線上にあることに変わりはないのである。

?

実際のスイングでは、クラブは斜めに回転する軌道であるから、重力などの力も影響する。そのため、シャフトの硬さ、しなり具合によって、ヘッドの重心位置が微妙に変化すると考えられる。だから、ジャストミートする確率を高めるには、ヘッドスピードに合った硬さのシャフトを選ぶ必要がある。

(注)シャフトが柔らかいほど、前にしなってインパクトする。

(注)シャフトが柔らかいほど、前にしなってインパクトする。シャフトが柔らかいほど、シャフトは後ろに大きくしなり、ヘッドが遅れてインパクトすると考えるのが一般的だ。しかし、それは誤ったイメージ。実際は全く逆で、シャフトは前にしなってインパクトするのだ。

?

これは、ヘッドの遠心力とクラブの構造的理由によって起きる現象である。

確かに、柔らかいシャフトほど、ダウンスイングの前半では、後ろに大きくしなり、ヘッドは遅れた状態となる。

これは、腕がクラブを引き下ろす力とヘッドの負荷(重さ)によるもので、ヘッドが重いほど、そしてシャフトが柔らかいほど後ろに大きくしなる。

?

ところが、クラブが腰の高さに下りて来た時点では、スピードが増し遠心力が大きくなる。

この時の遠心力の大きさを力学の方程式で計算すると、クラブヘッドが腰の高さに下りて来た時点で6~10kgf以上、そこから急激に増大して、インパクトでは30~50kgf以上になる。

?

この遠心力がクラブのシャフトと腕を引っ張る状態となる。このダウンスイングの時点では、手首のコックで、腕とシャフトが90度位の角度で折れ曲がっている。その状態の時に遠心力で引っ張られると、手首のコックが解かれて伸びると同時に、シャフトが前に(つまり下に)しなる状態となるのだ。

?

これは、遠心力がシャフトに対して斜めに加わる状態となっているから、遠心力はシャフトを真っ直ぐ引っ張る力と、直角の下方向に引っ張る力に分かれて働くことになる。下に引っ張る力を、力の平行四辺形の法則から計算してみよう。(左の図を参照。)矢印の長さが大きさを表しているから、ヘッドを下に引っ張る力は、遠心力の5~6割の長さであり、3~5kgfになる計算だ。これがヘッドの加速力となる。この加速力によって、ヘッドは腕の回転スピードより速くなり、シャフトを前に引っ張ってしならせることになる。

?

手首をコックして《タメをつくる》という意味は、この遠心力によって生まれる《下に引っ張る力》をためるという意味である。この力は手首のコックが折れ曲がっているほど大きくなる。

(この原理は、40~50cmの長さの太目の針金を用意し、中ほどを直角に折り曲げ、両端を持って左右に引っ張ってみるという実験で確認出来るだろう。折り曲げる角度が大きいほど、わずかな力で、針金は大きく下にしなることが分かる。)

?

もう一つの原因であるクラブの構造的理由とは、シャフトの取り付け位置によるものである。ゴルフクラブのシャフトは、ヘッドの重心(中心)に取り付けてあるのではなく、ヘッドのヒール側で、重心より前(フェイス寄り)に付いている。つまり、シャフトは、ヒール部のフェイス寄りの位置で直角に折り曲げて、ヘッドの重心に取り付けてある状態と同じだ。(これも、針金を折り曲げた実験と同じである。)ヘッドの遠心力は、重心を中心としてクラブを引っ張るので、ヘッドの重心はグリップの軸線の延長線上に重なる。つまり、シャフトは下(ヒール側)と前(フェイス側)にしなる状態になるのだ。

?

この結果、ダウンスイングの前半で後ろに大きくしなったシャフトは、腰の高さからインパクトゾーンにかけて前と下にしなった状態に変わり、インパクトを迎える。これは、ゴルフ雑誌などに載っているプロのスイング写真を調べれば確認できるだろう。

ところで、もしシャフトがヘッドのトゥ側に付いていたらどうなるか。これは当然上にしなる。そして、ヘッドの後ろに付いていれば後ろにしなる。(下の図を参照。)これはとても重要なことなのだ。つまり、シャフトがヘッドのヒール以外のどこに付いていようが、全く同じスイングでボールをジャストミートできるということになる。なぜなら、インパクトでは、ヘッドの重心がグリップの軸線の延長線上に重なり、あたかもヘッドの重心にシャフトを取り付けたクラブと同じ状態になるからだ。

?

そしてさらに、これらの事実から推察できることがある。それは、シャフトのしなりがボールを弾き飛ばすといったことはない。つまり、インパクトでは、シャフトが前にしなっているのだから、シャフトの力はむしろ真っ直ぐに戻ろうと、ヘッドをバックさせる方向にしか働いていないことになる。もう一つは、ヘッドのトゥ側を重くするとヘッドが返りやすいとか、返りにくいといった現象も起きない。つまり、トゥ側が重いほど重心がトゥ側に寄っているので、その分だけシャフトが下に余計にしなるだけということになる。ヘッドの重心はグリップの軸線の延長線上にあることに変わりはないのである。

?

実際のスイングでは、クラブは斜めに回転する軌道であるから、重力などの力も影響する。そのため、シャフトの硬さ、しなり具合によって、ヘッドの重心位置が微妙に変化すると考えられる。だから、ジャストミートする確率を高めるには、ヘッドスピードに合った硬さのシャフトを選ぶ必要がある。

● 下(トゥダウン)・前(飛球線方向)しなり

??

??

??

??

「シャフトの逆しなりで飛距離が伸びる!」というのは勘違いです。

よくシャフトがグニャって撓ってる写真や映像を見かけますが、あれはカメラの「ローリングシャッター現象」(CMOSカメラセンサーのスキャン遅れ)といわれるものです。実際にあんなに撓るとフェースには当たらないです。更に、シャフトは撓れば撓るほどヘッドのインパクトエネルギー(撃力)を吸収するショックアブソーバーのようになります。もちろんミート率も悪くなります。

シャフトのしなりは、スイングテンポとタイミングを取るメトロノームのようなものです。

シャフトは、ヘッドの縦方向(ヘッドの重心、ほぼヘッドの中心方向)にしなり戻り、フェース方向(飛球線方向)にしなり戻りをしているのではありません。厳密に言うと、ヘッドの重心と重力に影響される合力方向にしなります。ヘッドは、ヘッドの重心がヘッドプレーン軌道に沿って、ヘッドの重心を中心軸にフェースがターン(反転)しようとするから、シャフトも縦と横に複雑に捻れながら回転します。なので、シャフトのしなり戻りなどを利用しようとするとヘッドの重心が予期せぬ方向に動く(暴れる)からミート率が落ちます。芯から外れるわけです。ヘッドスピードの速いプロが硬くて捻れないシャフトを使うのはこのためです。クラブ重量をヘッドに乗せられるためインパクトエネルギーが強くなります。

ゴルフスイングでのシャフトは、釣竿や弓のように一定方向にしなり戻ることは絶対にありません。シャフトの延長線上ではなく、L字方向にヘッドの重心が有るからです。

また、シャフトのシナリでヘッドスピードが上がるということも怪しい理論です。雑誌やクラブアナリストたちは、シャフトの逆シナリでヘッドスピードが上がるといいますが、いくら早いキックスピードを持ってしてもヘッドスピードは1%くらいしか上がらないのです。これは科学的にも証明されていることです。

シャフトの本質は「しなり」と「ねじれ戻り(トルク)」です。しなりと共にねじれ戻りが上手くタイミングが合えば、フェースがスクエアの状態で強いキックスピードを得られ、ヘッドの激力や衝突エネルギーを最大限に増幅させられます。男子プロのように硬くて捻れないシャフトを使用して自らのアームターンやリストターンで強いフェースターンを作り出し、高いミート率を維持すること。これらが飛距離を最大に伸ばすための秘訣なのです。

よくシャフトがグニャって撓ってる写真や映像を見かけますが、あれはカメラの「ローリングシャッター現象」(CMOSカメラセンサーのスキャン遅れ)といわれるものです。実際にあんなに撓るとフェースには当たらないです。更に、シャフトは撓れば撓るほどヘッドのインパクトエネルギー(撃力)を吸収するショックアブソーバーのようになります。もちろんミート率も悪くなります。

シャフトのしなりは、スイングテンポとタイミングを取るメトロノームのようなものです。

シャフトは、ヘッドの縦方向(ヘッドの重心、ほぼヘッドの中心方向)にしなり戻り、フェース方向(飛球線方向)にしなり戻りをしているのではありません。厳密に言うと、ヘッドの重心と重力に影響される合力方向にしなります。ヘッドは、ヘッドの重心がヘッドプレーン軌道に沿って、ヘッドの重心を中心軸にフェースがターン(反転)しようとするから、シャフトも縦と横に複雑に捻れながら回転します。なので、シャフトのしなり戻りなどを利用しようとするとヘッドの重心が予期せぬ方向に動く(暴れる)からミート率が落ちます。芯から外れるわけです。ヘッドスピードの速いプロが硬くて捻れないシャフトを使うのはこのためです。クラブ重量をヘッドに乗せられるためインパクトエネルギーが強くなります。

ゴルフスイングでのシャフトは、釣竿や弓のように一定方向にしなり戻ることは絶対にありません。シャフトの延長線上ではなく、L字方向にヘッドの重心が有るからです。

また、シャフトのシナリでヘッドスピードが上がるということも怪しい理論です。雑誌やクラブアナリストたちは、シャフトの逆シナリでヘッドスピードが上がるといいますが、いくら早いキックスピードを持ってしてもヘッドスピードは1%くらいしか上がらないのです。これは科学的にも証明されていることです。

シャフトの本質は「しなり」と「ねじれ戻り(トルク)」です。しなりと共にねじれ戻りが上手くタイミングが合えば、フェースがスクエアの状態で強いキックスピードを得られ、ヘッドの激力や衝突エネルギーを最大限に増幅させられます。男子プロのように硬くて捻れないシャフトを使用して自らのアームターンやリストターンで強いフェースターンを作り出し、高いミート率を維持すること。これらが飛距離を最大に伸ばすための秘訣なのです。

シャフトの「シナリ」と「捻れ」(方向性と飛距離の決め手)

?シャフトはダウンスイングの時にヘッドの重心方向に沿って鞭のようにシナリ戻りをします。

また、インパクト前後ではトップで時計方向に捻られたシャフトが反時計回りに戻ろうとします。

その力を上手く利用すれば同じスイングスピードでも捻れ戻りのトルクで粘り強いフェースターンが生まれてボールの捕まりが良くなります。飛距離アップで大事なのはシナリ戻りと捻れ戻り(トルク)なのです。

?シャフトはダウンスイングの時にヘッドの重心方向に沿って鞭のようにシナリ戻りをします。

また、インパクト前後ではトップで時計方向に捻られたシャフトが反時計回りに戻ろうとします。

その力を上手く利用すれば同じスイングスピードでも捻れ戻りのトルクで粘り強いフェースターンが生まれてボールの捕まりが良くなります。飛距離アップで大事なのはシナリ戻りと捻れ戻り(トルク)なのです。① クラブヘッドを正しい方向へ加速させるための助走ステージ。シャフトは順方向に段々と深くシナリます。

② 重力によるクラブの自然落下と助走の勢いでヘッドの加速が一気に増し、「シナリ・捻れ」がリリースされ始めるステージ

★腕は減速して体の正面、ヘッドと手がターンしながら加速追い越し

③ シャフトの逆シナリでフェースが上方向に向いて、球を強烈に捕まえてキックする。

エキストラの衝突エネルギーを生み出すステージ(ヘッドスピードMAX )

④ フォロースルーのステージ

?どのようなシャフトが合うのかは単にヘッドスピードだけでは決めらません。 その理由は、この① ② ③ で力が蓄えられ、その力が放出される リーリースとキックのパターンとタイミングがそれぞれのスイングやヘッドの特徴で異なるからです。

?ヒッターは ① と ②のスピードが比較的早いのに対して、スインガーの場合は ① と ②のスピードを抑えておいて③ でクラブヘッドのスピードを上げるスタイルだから、ゆっくりしたテンポのスイングになります。

?いずれにしても、この 「シナリ・捻れ」のリリースとキックが最適なタイミングで起きるようなシャフトとヘッドの組み合わせを選べば良いことになります。 上手くコントロール出きれば「シナリ・捻れ」は大きい方が その生み出すエネルギーは 大きくなるという理屈になりますが、「シナリ・捻れ」が大き過ぎればコントロールが難くなりミート率も悪くなる訳です。

?また、クラブヘッドの重さを 上手く感じるためにも適度な 「シナリ・捻れ」 が必要と考えられます。 一般的には 柔らか目でトルクの大きいシャフトの方がクラブヘッドの感触が伝わり易くドローを打ち易くなりますが、柔らかく捻れ過ぎれば ヒッカケや好ましくないフックが出やすくなります。

逆に、硬過ぎてネジレないシャフトではヘッドの重さを感じることが出来ず プッシュアウトやスライスが出易いという傾向になりますが、プロのように正しいフェースターンができていれば、できるだけ硬く捻れないシャフトの方が飛距離や方向性共に良い結果となります。

トルク(捻れ)の影響(打球の飛距離と方向性に最も影響する)

?シャフトのシナリ戻りではなく、捻れ方向の硬さの指標となるトルク (torque) は、ヘッドの重心を軸とするヘッドの回転(フェースターン)に関係するから打球の方向性(スライス、フック、プッシュアウト、引っ掛け)に最も影響を与えます。また、捻れ戻りを操作してフェースターンを大きくさせてボールを掴まえられることから、ミート率が良くなり飛距離に大きな影響を与える要素となります。

?トルクの低いシャフトは スイング時の 「捻れ」が小さくなる訳ですが、感覚 (フィーリング) 的には、同じ硬さ (stiffness) のクラブであれば、トルクの小さい、所謂、ロー・トルクのシャフトの方が 硬く感じます。

?つまり、より硬い感じのするシャフトを使いたければ ロー・トルクのシャフトを 選べば良いことになります。

?一般的に、スチール・シャフトのトルクは 低く、アイアン用で 1.7 - 2.0、また、ウッド用では 2.5 - 3.0 といった範囲だから、トルクを ベースに選択する余地はありませんが、カーボン・シャフトはそのバリエーションが大きく、選択の幅が広いのです。

?カーボン・シャフトは 2.0 - 7.0 位までの製品があり (3.0 - 6.0 の製品が最も多い)、トルクが 3.0 以下のシャフトであれば、ロー・トルクのシャフトと考えて良いでしょう。

?トルクの低いシャフトは スイング時の 「捻れ」が小さくなる訳ですが、感覚 (フィーリング) 的には、同じ硬さ (stiffness) のクラブであれば、トルクの小さい、所謂、ロー・トルクのシャフトの方が 硬く感じます。

?つまり、より硬い感じのするシャフトを使いたければ ロー・トルクのシャフトを 選べば良いことになります。

?一般的に、スチール・シャフトのトルクは 低く、アイアン用で 1.7 - 2.0、また、ウッド用では 2.5 - 3.0 といった範囲だから、トルクを ベースに選択する余地はありませんが、カーボン・シャフトはそのバリエーションが大きく、選択の幅が広いのです。

?カーボン・シャフトは 2.0 - 7.0 位までの製品があり (3.0 - 6.0 の製品が最も多い)、トルクが 3.0 以下のシャフトであれば、ロー・トルクのシャフトと考えて良いでしょう。

シャフトトルクとヘッドとの相性(最重要!)

★ 捕まりの良いヘッドを使用する場合 ⇒ ロートルクシャフトを選択

特徴: フェースターンやアームローテションが自らできる。

・ロートルクのシャフトを使用することでフェースを返し易く(遊びを少なく)する。捻れ戻りが上手く合えば捕まりが良くなる。ただし、方向性は犠牲となる。

★ 捕まりの悪いヘッドを使用する場合 ⇒ ハイトルクシャフトを選択

特徴: フェースターンやアームローテーションはヘッド挙動に依存される。

・ヘッドスピードが上がりにくいが、シャフトの捻れでフェースの開閉を大きくさせ捕まりが良くなり、大きな飛距離が得られる。フェースが自然な挙動でターンさせられる(遊びが多い)ハイトルクのシャフト装着が望ましい。

正し、ヘッドスピードが早い(HS:45以上の)方はインパクトまでに捻じれ・戻りが間に合わないからハイトルクよりも若干ロートルクの方が良いだろう。

特徴: フェースターンやアームローテションが自らできる。

・ロートルクのシャフトを使用することでフェースを返し易く(遊びを少なく)する。捻れ戻りが上手く合えば捕まりが良くなる。ただし、方向性は犠牲となる。

★ 捕まりの悪いヘッドを使用する場合 ⇒ ハイトルクシャフトを選択

特徴: フェースターンやアームローテーションはヘッド挙動に依存される。

・ヘッドスピードが上がりにくいが、シャフトの捻れでフェースの開閉を大きくさせ捕まりが良くなり、大きな飛距離が得られる。フェースが自然な挙動でターンさせられる(遊びが多い)ハイトルクのシャフト装着が望ましい。

正し、ヘッドスピードが早い(HS:45以上の)方はインパクトまでに捻じれ・戻りが間に合わないからハイトルクよりも若干ロートルクの方が良いだろう。

シャフトの硬さ表記

?シャフトの硬さは 柔らかい方から順に (J、L、A) R、(SR)、S、X、(XX)と表示されますが、例えば、40 m/s 以下のヘッドスピードの人は R 以上の硬いシャフトは 避けた方が良いといったような目安に使われます。

※この表記方法は、あくまでも目安です。

シャフトメーカーごとに硬さ表記が違いますのでシャフト選びの指標にはなりません。

硬さよりもトルクを優先することが重要です。

※この表記方法は、あくまでも目安です。

シャフトメーカーごとに硬さ表記が違いますのでシャフト選びの指標にはなりません。

硬さよりもトルクを優先することが重要です。

?シャフトの硬さの測定方法にはシャフトに重量をかけて そのたわみ量を計測するベンド測定法とシャフトのグリップ部を固定してクラブを振動させて その振動数を測定する 固有振動数測定法とがあります。

最近ではR、S、X といった表示の他に この振動数を表す数値が シャフトに表示されていることが良く見受けられます。振動数が毎分260 (CPM) であれば 6.0、また、270 であれば 7.0 といったように表示するのが一般的で、同じメーカーの同じタイプのシャフトであれば5.5 のシャフトは 6.0 のシャフトより 柔らかいことになります。

?しかし、この方法ではシャフト・ティップ (先) の特性を示す尺度にはならないなどの問題もあります。

そのような状況下、各メーカーが独自な方法でシャフトの硬さを表示しているのが現状で、A社のシャフト S が B社のシャフト S よりも全般的に硬く感じるなどといったことがあるだけでなく、同じメーカーのシャフトでも、シャフトの種類によって硬さの感覚に違いが出るというような状況も見られます。

?つまり、シャフトの硬さのメーカー表示は、非常に分かり難くなっているのが実態で、メーカーの表示は 参考値として使うべきだという考え方になります。

?また、同じS でも US スペックのクラブの方が 全体的に硬めなシャフトである といったようなことも言われていますが、硬さの測定方法が日本とは大きく違っていることも影響しています。(USの方が正しい基準です。)

一方、スチールシャフトNo.1のトゥルーテンパーは R 200、R 300、R 400 など という表記をしていますが、これは シャフト重量の(2g 単位) 違いを示すもので、R 200 は R 400 より軽く柔らかいシャフトであるということになり、そうした同じ振動数のシャフトの硬さの感触を表記するものという意味でこうした表記方法をサブ・フレックス (sub-flex) と呼んでいます。

最近ではR、S、X といった表示の他に この振動数を表す数値が シャフトに表示されていることが良く見受けられます。振動数が毎分260 (CPM) であれば 6.0、また、270 であれば 7.0 といったように表示するのが一般的で、同じメーカーの同じタイプのシャフトであれば5.5 のシャフトは 6.0 のシャフトより 柔らかいことになります。

?しかし、この方法ではシャフト・ティップ (先) の特性を示す尺度にはならないなどの問題もあります。

そのような状況下、各メーカーが独自な方法でシャフトの硬さを表示しているのが現状で、A社のシャフト S が B社のシャフト S よりも全般的に硬く感じるなどといったことがあるだけでなく、同じメーカーのシャフトでも、シャフトの種類によって硬さの感覚に違いが出るというような状況も見られます。

?つまり、シャフトの硬さのメーカー表示は、非常に分かり難くなっているのが実態で、メーカーの表示は 参考値として使うべきだという考え方になります。

?また、同じS でも US スペックのクラブの方が 全体的に硬めなシャフトである といったようなことも言われていますが、硬さの測定方法が日本とは大きく違っていることも影響しています。(USの方が正しい基準です。)

一方、スチールシャフトNo.1のトゥルーテンパーは R 200、R 300、R 400 など という表記をしていますが、これは シャフト重量の(2g 単位) 違いを示すもので、R 200 は R 400 より軽く柔らかいシャフトであるということになり、そうした同じ振動数のシャフトの硬さの感触を表記するものという意味でこうした表記方法をサブ・フレックス (sub-flex) と呼んでいます。

キック・ポイントの影響

?キック・ポイント (調子) もシャフトの感触に大きな影響を及ぼします。通常は ロー・キックポイント(先調子) のクラブの方が相対的に柔らかく感じ、ボールが上がると考えれば良いでしょう。

?最近は調子が フライテッド (flighted) と表記されたクラブも多く見られるようになっていますが、それは所謂 フロー・デザインの一種で、ショート・アイアンでは手元調子、ミドル・アイアンは中調子、そして、ロング・アイアンが先調子といった具合に調整されたシャフトのことです。

?なお、キック・ポイントのことを ベンド・ポイント (bend point) とも言い、BP などと表記されることもあります。

?さらに、最近では シャフトの先端部 (tip) もしくは グリップ部 (butt) の硬さと トルクを意図的に硬く (ロー・トルクに) したシャフトも出回るようになっています。

?先端部の硬いシャフトは ティップ・スティッフなシャフトとか スティッフ・ティップ・シャフト (stiff-tip shaft) などと呼ばれ、ボールの吹き上がりを押さえる効果と 芯を外したショットのヘッド部の捻れを抑える効果があるなどと言われています。(ギア効果)

また、スイング・テンポの早い、所謂、ヒッターには グリップ側が硬いバット・スティッフなシャフトが適しているとも言われます。

※先調子、中調子、元調子について、実際はその部分が柔らかったりシナルことはありません。実際のキックポイントはシャフトの重心部分付近の30mm?40mmの間で調整されています。

?最近は調子が フライテッド (flighted) と表記されたクラブも多く見られるようになっていますが、それは所謂 フロー・デザインの一種で、ショート・アイアンでは手元調子、ミドル・アイアンは中調子、そして、ロング・アイアンが先調子といった具合に調整されたシャフトのことです。

?なお、キック・ポイントのことを ベンド・ポイント (bend point) とも言い、BP などと表記されることもあります。

?さらに、最近では シャフトの先端部 (tip) もしくは グリップ部 (butt) の硬さと トルクを意図的に硬く (ロー・トルクに) したシャフトも出回るようになっています。

?先端部の硬いシャフトは ティップ・スティッフなシャフトとか スティッフ・ティップ・シャフト (stiff-tip shaft) などと呼ばれ、ボールの吹き上がりを押さえる効果と 芯を外したショットのヘッド部の捻れを抑える効果があるなどと言われています。(ギア効果)

また、スイング・テンポの早い、所謂、ヒッターには グリップ側が硬いバット・スティッフなシャフトが適しているとも言われます。

※先調子、中調子、元調子について、実際はその部分が柔らかったりシナルことはありません。実際のキックポイントはシャフトの重心部分付近の30mm?40mmの間で調整されています。

重量の影響

??ドライバー用のカーボン・シャフトで軽いシャフトは、40-55gで、重めなものは70-90g クラスのものまであります。

??しかし、日本で市販されているドライバーでは、シャフト重量が 50g 台のものが圧倒的に多く、やや重めなものが 60g台、そして、70g 台のシャフトまでは 一般に良く見かけますが、それ以上重いシャフトのクラブは 極めて少ないです。

?一方、アイアン用 スチール・シャフトは、カット前のシャフト重量が 90 - 130g のものが 最も一般的ですが、最近では80g 以下の超軽量スチール・シャフトも 出回っています。逆に、重いシャフトは130g 以上のものまであります。

?また、チタンのシャフトなども一部で利用されるようになっています。さらに、スチールシャフトのバリエーションが 最近では増え、ライフル・シャフト(ステップのないシャフト) や手元がカーボンで先はスチールのシャフト、さらには、シャフトの径やテーパーが従来のものとは異なったものなど様々なスタイルのものが出回っています。

?シャフトの重量に関しては 通常 重めのシャフトは トルクが低く、力のあるプレーヤー用の仕様になっていると考えれば良いでしょう。

?最近のドライバーは 相当 きめ細かにシャフトの仕様を決めることが出来るので、十分配慮して最も自分にあったシャフトを選ぶようにしたいものです。

? 選択肢が増えた分、何が良いのか分からなくなってしまう面もありますが、クラブの重量やシャフトの仕様と特性、加えて、自分のスイングの特徴を (スイング解析のデータなども利用して)理解すれば、何が自分に合うのかは おのずと見えてくるはずです。

??しかし、日本で市販されているドライバーでは、シャフト重量が 50g 台のものが圧倒的に多く、やや重めなものが 60g台、そして、70g 台のシャフトまでは 一般に良く見かけますが、それ以上重いシャフトのクラブは 極めて少ないです。

?一方、アイアン用 スチール・シャフトは、カット前のシャフト重量が 90 - 130g のものが 最も一般的ですが、最近では80g 以下の超軽量スチール・シャフトも 出回っています。逆に、重いシャフトは130g 以上のものまであります。

?また、チタンのシャフトなども一部で利用されるようになっています。さらに、スチールシャフトのバリエーションが 最近では増え、ライフル・シャフト(ステップのないシャフト) や手元がカーボンで先はスチールのシャフト、さらには、シャフトの径やテーパーが従来のものとは異なったものなど様々なスタイルのものが出回っています。

?シャフトの重量に関しては 通常 重めのシャフトは トルクが低く、力のあるプレーヤー用の仕様になっていると考えれば良いでしょう。

?最近のドライバーは 相当 きめ細かにシャフトの仕様を決めることが出来るので、十分配慮して最も自分にあったシャフトを選ぶようにしたいものです。

? 選択肢が増えた分、何が良いのか分からなくなってしまう面もありますが、クラブの重量やシャフトの仕様と特性、加えて、自分のスイングの特徴を (スイング解析のデータなども利用して)理解すれば、何が自分に合うのかは おのずと見えてくるはずです。

クラブの長さを変えると飛距離はどのくらい変わるのか?

スイングやミート率やヘッドスピードは人それぞれなので、あくまでも物理学的な理論値で計算すると、

クラブの長さが0.5インチくらい長くなっても飛距離は殆ど変わりません。

であれば、できるだけ短くしてミート率を上げたほうが飛距離は断然伸びるのです!

標準的な飛距離がでない原因はクラブの長さではなく、ミート率(芯に当たってるか)を疑ってください。

・クラブが1インチ長くなればヘッドスピードは1m/sほど上がります。

・ミート率=ボール初速÷ヘッドスピード(ヘッドの芯をボールの芯に当てられる確率ともいえる)

一般的なアマチュアのミート率は平均で1.3前後で、プロでも1.5ぐらいです。

ミート率の上限は1.56、規則(R&A、USGA) ではこれを超えるボールは使用できない。

クラブの長さを1インチ(25.4mm)長くすると飛距離は約5.2ヤード伸びますが・・・

※クラブが長くなればなるほどミート率は落ちます。飛距離はミート率で大きく変わる。

シャフトを1インチ長くすると = ヘッドスピード+1m/s

ヘッドスピード1m/s × ミート率1.3 = ボール初速1.3

飛距離係数4 × ボール初速1.433= 5.2ヤード伸びる

クラブの長さを0.5インチ(10.3mm)長くしても飛距離は僅か約2.7ヤードしか伸びない

※であれば短くしてミート率を上げる方が絶対に飛ぶ!

シャフトを0.5インチ長くすると = ヘッドスピード+0.5m/s

ヘッドスピード0.5m/s × ミート率1.35 = ボール初速0.635

飛距離係数4 × ボール初速1.35 = 2.7ヤード伸びる

スイングやミート率やヘッドスピードは人それぞれなので、あくまでも物理学的な理論値で計算すると、

クラブの長さが0.5インチくらい長くなっても飛距離は殆ど変わりません。

であれば、できるだけ短くしてミート率を上げたほうが飛距離は断然伸びるのです!

標準的な飛距離がでない原因はクラブの長さではなく、ミート率(芯に当たってるか)を疑ってください。

・クラブが1インチ長くなればヘッドスピードは1m/sほど上がります。

・ミート率=ボール初速÷ヘッドスピード(ヘッドの芯をボールの芯に当てられる確率ともいえる)

一般的なアマチュアのミート率は平均で1.3前後で、プロでも1.5ぐらいです。

ミート率の上限は1.56、規則(R&A、USGA) ではこれを超えるボールは使用できない。

クラブの長さを1インチ(25.4mm)長くすると飛距離は約5.2ヤード伸びますが・・・

※クラブが長くなればなるほどミート率は落ちます。飛距離はミート率で大きく変わる。

シャフトを1インチ長くすると = ヘッドスピード+1m/s

ヘッドスピード1m/s × ミート率1.3 = ボール初速1.3

飛距離係数4 × ボール初速1.433= 5.2ヤード伸びる

クラブの長さを0.5インチ(10.3mm)長くしても飛距離は僅か約2.7ヤードしか伸びない

※であれば短くしてミート率を上げる方が絶対に飛ぶ!

シャフトを0.5インチ長くすると = ヘッドスピード+0.5m/s

ヘッドスピード0.5m/s × ミート率1.35 = ボール初速0.635

飛距離係数4 × ボール初速1.35 = 2.7ヤード伸びる

スパイン・アライメント調整の重要性について

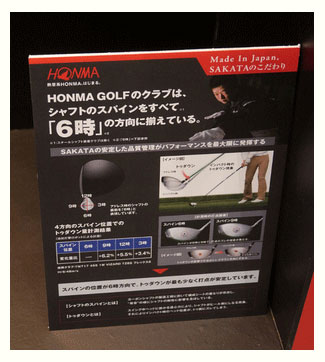

シャフトの選び方では、クラブメーカーが触れようとしないシャフト・スパインの実態を知ることが必要になります。

いくら適正なシャフトを採用してもスパイン調整が成されていないクラブではスイング中にクラブが暴れる可能性が高くなるからです。(突然、右に出たり左に引っ掛けたりする現象が起こります)

ゴルフクラブのシャフトは、完全に真っ直ぐで均一な板厚(円筒)・太さのシャフトは作られていません。 カーボン・シャフトは接着剤を滲ませた数種類のカーボンシートを手作業で巻いて製造しますが、どうしても巻始めと巻き終わりが膨れて硬く太くなってしまいます。所謂、スパイン(背骨)が不特定に必ず生まれます。(びっくりするほど硬い筋です)

また、スチールシャフトは平らな鉄板を丸めて溶接して円筒を作るので溶接部分はかなり固いスパインが存在しています。(同じシャフト内に角度によってRとXXくらい違う硬さが存在します)

そうしたスパインの影響により部分的に硬くなり歪もあるシャフトを対策もせず無造作に装着するとスイング時のクラブフェースの向きや軌道に悪影響を与えることになり、暴れるクラブになってしまいます。

?その歪に対してある方向に クラブヘッドを装着すれば 歪の影響は ほとんどなくなる という性質があり、その点に着目したのが シャフトのピュアリングという調整方法です。

?既製品クラブの製作工程では対応しにくいとの理由から既製品クラブには対応されていませんが、欧米のツアー・プロの間では ピュアリング・プロセス(Puring Process) と呼ばれ、ほとんどの選手が利用するようになっているシャフトの取り付け方です。もちろん日本のプロ、アマチュア上級者は調整していない人のほうが珍しいのです。

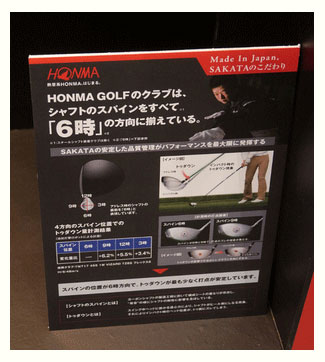

?最近ではシャフト装着時の必須項目として一般ゴルファーからの要求も多く、2013年のゴルフフェアーにおいて、本間ゴルフは全クラブでシャフト・スパイン調整をすると発表しています。

?また、多くのシャフトメーカーは、このスパインを最小限に抑えるための努力し、スパインの位置情報をマーキングするなどしていますが、それにクラブメーカーが対応できていないというのが現状です。

一方、リシャフト専門の一部の通販工房では、なんとスパイン調整の必要性を否定しているところもあると聞きます。スパイン管理は必要だがコストと時間がかかるのでお客様に見えない部分は省略していて、そのことに触れてほしくないというところが真相でしょうが、そもそもシャフトスパインアライメントの知識が無いので調整できないというのが真実でしょう。

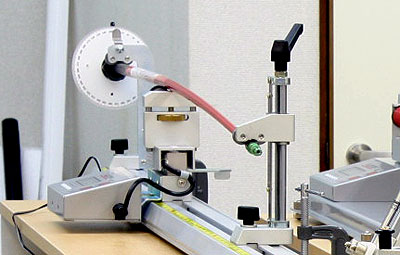

?当店では、こうしたシャフト(同一品番でも)一本々それぞれ違う個性を徹底的に分析しています。それらの工程を実施することにより、シャフトは安定しスペックどおりの性能を発揮するのです。

いくら適正なシャフトを採用してもスパイン調整が成されていないクラブではスイング中にクラブが暴れる可能性が高くなるからです。(突然、右に出たり左に引っ掛けたりする現象が起こります)

ゴルフクラブのシャフトは、完全に真っ直ぐで均一な板厚(円筒)・太さのシャフトは作られていません。 カーボン・シャフトは接着剤を滲ませた数種類のカーボンシートを手作業で巻いて製造しますが、どうしても巻始めと巻き終わりが膨れて硬く太くなってしまいます。所謂、スパイン(背骨)が不特定に必ず生まれます。(びっくりするほど硬い筋です)

また、スチールシャフトは平らな鉄板を丸めて溶接して円筒を作るので溶接部分はかなり固いスパインが存在しています。(同じシャフト内に角度によってRとXXくらい違う硬さが存在します)

そうしたスパインの影響により部分的に硬くなり歪もあるシャフトを対策もせず無造作に装着するとスイング時のクラブフェースの向きや軌道に悪影響を与えることになり、暴れるクラブになってしまいます。

?その歪に対してある方向に クラブヘッドを装着すれば 歪の影響は ほとんどなくなる という性質があり、その点に着目したのが シャフトのピュアリングという調整方法です。

?既製品クラブの製作工程では対応しにくいとの理由から既製品クラブには対応されていませんが、欧米のツアー・プロの間では ピュアリング・プロセス(Puring Process) と呼ばれ、ほとんどの選手が利用するようになっているシャフトの取り付け方です。もちろん日本のプロ、アマチュア上級者は調整していない人のほうが珍しいのです。

?最近ではシャフト装着時の必須項目として一般ゴルファーからの要求も多く、2013年のゴルフフェアーにおいて、本間ゴルフは全クラブでシャフト・スパイン調整をすると発表しています。

?また、多くのシャフトメーカーは、このスパインを最小限に抑えるための努力し、スパインの位置情報をマーキングするなどしていますが、それにクラブメーカーが対応できていないというのが現状です。

一方、リシャフト専門の一部の通販工房では、なんとスパイン調整の必要性を否定しているところもあると聞きます。スパイン管理は必要だがコストと時間がかかるのでお客様に見えない部分は省略していて、そのことに触れてほしくないというところが真相でしょうが、そもそもシャフトスパインアライメントの知識が無いので調整できないというのが真実でしょう。

?当店では、こうしたシャフト(同一品番でも)一本々それぞれ違う個性を徹底的に分析しています。それらの工程を実施することにより、シャフトは安定しスペックどおりの性能を発揮するのです。