★★★ 70台のスコアを出す究極のクラブ作り! ★★★

●「良いクラブは練習すればするほど上手くなる」。これは上達の早いゴルファーの真の声です。

●「悪いクラブは練習すればするほどヘタになる」。これが俗にいう「ヘタ固め」です。

これは、クラブが自分に合ってないとクラブの自然な動き(ベクトル)に逆らうスイングをしてしまうからです。

クラブを自分で動かすのは始動時だけ、あとはクラブの動き(ベクトル)に任せ従うことが絶対なんです。

※ベクトル=クラブが向かってる方向への力の大きさや速度、加速度。

「運・道・回(うんどうかい)」

これは、プロテストに合格したゴルファー向けの講義で必ず教えられる言葉です。

「運、意思や努力だけではどうしようもない」、「道具があっていないと上手くならない」、「そして回数で経験を積むこと」です。

まずは、自分にあった良い道具を見つけることが上達の近道なのです。

● 高精度組立・精密調整と クラブMOIマッチング

ゴルフクラブは、100人のゴルファーがいたら100とおりのクラブが必要になります。

プロゴルファーでも全く同じ(スペックや調整された)のクラブを使用しているプロは一人もいません。

骨格や体形や力など同じ人はいないはず、人それぞれに合わせたクラブを使用しているから人それぞれのスイングになるのです。

クラブは、一人々の情報(身長、腕の長さ、手の高さ、ヘッドスピード、使用クラブでの球筋状況、など)を基に、個々の骨格や体力、スイングの癖に合ったものを作ります。

使用するパーツも重要です。装着するヘッド、シャフト、グリップは、精度が均一な厳選されたものを使用すること。特にシャフトは一本一本に歪みや振動誤差があるので、適正な振動数に修正して歪の影響を受けない方向に装着します。調整で修正できないシャフトは取り替えることが必要です。

使用するパーツも重要です。装着するヘッド、シャフト、グリップは、精度が均一な厳選されたものを使用すること。特にシャフトは一本一本に歪みや振動誤差があるので、適正な振動数に修正して歪の影響を受けない方向に装着します。調整で修正できないシャフトは取り替えることが必要です。

クラブ慣性モーメント(※MOI)やスイングウェイトの相対比計算、ヘッド性能・シャフト性能・長さなど全てのバランスを揃える複合(6項目)調整は、シャフトカットの精度、スイングウェイトなどの重量調整にも繊細な作業で精度を上げます。

各パーツの接合部分が適度に乾燥して(1日以上おいて)から精度確認をしなければいけません。グリップの装着後には必ず設計値との誤差が出ます。それぞれのデーターの誤差が許容範囲でない場合は再度組み立て直しをします。場合によってはシャフトを脱着して再調整することもあります。

各パーツの接合部分が適度に乾燥して(1日以上おいて)から精度確認をしなければいけません。グリップの装着後には必ず設計値との誤差が出ます。それぞれのデーターの誤差が許容範囲でない場合は再度組み立て直しをします。場合によってはシャフトを脱着して再調整することもあります。

作業完了までに標準で延べ2〜3日間の作業となりますが、これらの手間を惜しむと正しい道具としてのゴルフクラブにはなりません。このことが精度の高い完璧な道具を提供できる最低条件となります。

「クラブMOIマッチング」のような端的な調整をするだけでは、良いクラブにクラブなることはありません。

スイング時のクラブの振り心地やタイミングは寧ろシャフトの撓りや振動に依存されます。

「クラブMOIマッチング」のような端的な調整をするだけでは、良いクラブにクラブなることはありません。

スイング時のクラブの振り心地やタイミングは寧ろシャフトの撓りや振動に依存されます。

例えば、全番手でクラブMOIを統一させると、逆にシャフトの撓りや振動とのタイミングがずれるため同じように振れなくなることもあります。

それぞれの調整項目は、あくまでもクラブ調整の一部分であって、単にその部分だけの調整をしても統一感のあるクラブとはならないということです。

・完璧なクラブを製作するためのプライオリティー

1.クラブ総重量の番手間フロー(ヘッド・シャフト・グリップの重量管理)

2.シャフト振動数の番手間フロー(シャフトの番手間振動数管理)

3.シャフトの歪やスパインアライメント調整(シャフトの装着方向の管理)

※「クラブMOIマッチング」は上記が完全に調整・管理されていなければ効果はゼロ、全く意味がありません。

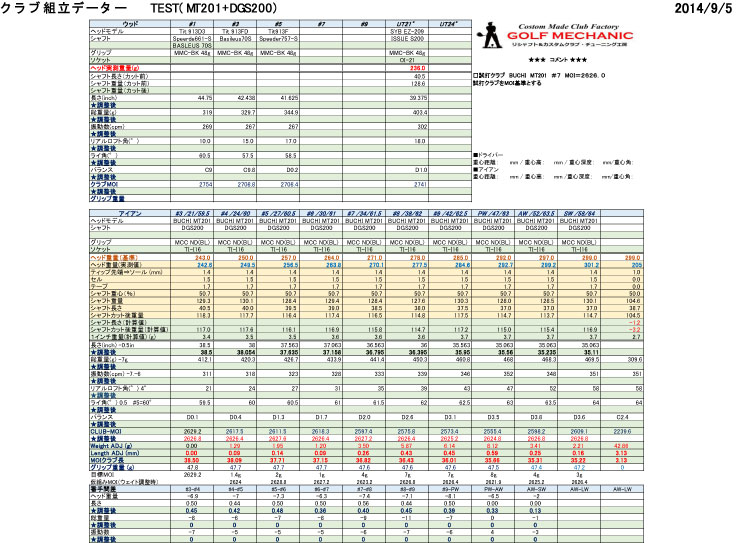

■クラブの組み立てデーターシートの提供

Copyright (C) 2013 Golf Club Science Laboratory All rights reserved.

■ 「クラブMOIマッチング」は、クラブの統一感を得られるのか?

クラブの慣性モーメントとは、固定されたグリップを支点(回転軸)にしたクラブを一つの振り子(柱時計のような剛体振り子)と考えて、「シャフトを棒」、「ヘッドを重り」とした場合に、ヘッドを動かそうとするときの動き難さ・止まり難さに作用する力量(質量)のことです。

クラブの慣性モーメントとは、固定されたグリップを支点(回転軸)にしたクラブを一つの振り子(柱時計のような剛体振り子)と考えて、「シャフトを棒」、「ヘッドを重り」とした場合に、ヘッドを動かそうとするときの動き難さ・止まり難さに作用する力量(質量)のことです。

振り子は棒の長さもしくは重りの重量を変化させると振れる周期(テンポ)が変わります。動き難さ・動き易さが変化するのです。ゴルフクラブでは、シャフトの長さもしくはヘッド側の重さを変化させるとヘッドの「動き難さ・動き易さ」が変化します。この動き易さ・動き難さを定義して数量化したものが「クラブ慣性モーメント」です。

・「クラブMOIマッチング」は、クラブ単体(スイングには関係ない)を調整するもの

「クラブMOIマッチング」だけではクラブの統一感や振りやすさを調整することはできない。

・クラブの振り易さを調整するには

クラブの振り易さ(スイング感)を求める場合には、ダウンスイング時のクラブ慣性モーメントを基にリアルスイングウェイトを求める必要があります。

クラブ慣性モーメントは、振り子の支点(グリップエンド)からヘッド(重心)までの長さを前提としたクラブ単体の振り子としての重さであって、腕とか手とかを関与させ実際にクラブを握ってスイングした時に感じる重さを表したものではありません。 そこで、このクラブ慣性モーメントを「腕の長さの二乗」(個人差がある腕の長さ)で割るとかリストコックを支点(グリップエンドから5インチ)を条件に力学計算をして、人それぞれに応じた数値をリアル・スイングウェイトとして求めることが必要となります。

このリアル・スイングウェイトを調整することにより全番手が同じ力で同じタイミングとテンポでスムースにスイングできるようになります。ロングアイアンもショートアイアンも同じテンポでスイングできてヘッドの芯に当たる確率も高くなります。

当然ですが、 ツアープロ・トップアマは、このスイングウェイトのズレを違和感として敏感に感じ取ります。修正するために繰り返し調整するので、プロ・トップアマのクラブは経緯に違いはあるとしても結果的にこの正しいスイングウェイトが適正に調整されているのです。

■ クラブ慣性モーメント(MOI)からスイングウェイトを求める

スイングウェイトは、ダウンスイング時のクラブの重さが基準

スイングウェイトはクラブの回転半径が変われば大きく変わる。つまり、クラブの振り下ろし方で重さが変わってしまう。

手首をコックしたままクラブを振り下ろせば、クラブの回転半径は短くなりクラブは軽くなる。

腕とクラブを一直線に伸ばしてクラブを振り下ろすと、回転半径は最大となりクラブは最も重く”1.7倍以上”になる。

クラブが軽くなれば、振り下ろしは速くなり、重ければ遅くなる。遅くなればボールは飛ばなくなる。

スイングウェイトがスイングに影響するのは、クラブを振り下ろそうとする時でダウンスイングの時である。

従って、ダウンスイングで手首のコックが保たれ、左腕とシャフトが90度位の角度をなしている状態での「慣性モーメント(ダウンスイング時)」が基本的なスイングウェイトであると規定できる。

また、慣性モーメント(グリップ支点)およびスイングウェイト(MAX)の最大値は腕とクラブを一直線に伸ばした状態での重さである。

スイングウェイトを適正に合わせるとは、プレイヤーの体力に合わせることになる。

体力に合わせるとは、ドライバーのヘッドスピードを考慮して総合的に勘案して合わせることと同じと考えられる。

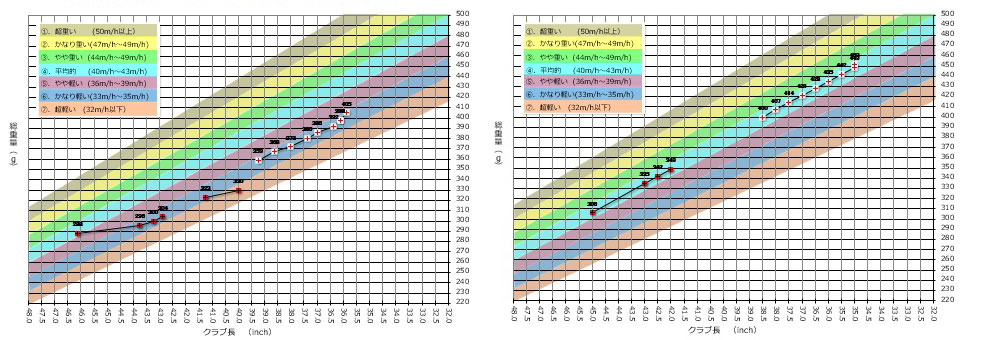

ヘッドスピード別に適正と考えられるスイングウェイトを示したものが下の表である。

■一般的な適応「スイングウェイト」

| タイプ | スイングウェイト(ダウンスイング) | ヘッドスピード(ドライバー) |

|---|---|---|

| プロ | 970〜1080g | 50m/s以上 |

| ハードヒッター | 960〜1070g | 48m/s〜49m/s |

| パワーのある男性 | 950〜1050g | 45m/s〜47m/s |

| 普通の男性 | 920〜1020g | 40m/s〜44m/s |

| 非力な男性・シニア | 890〜980g | 35m/s〜39m/s |

| パワーのある女性 | 830〜920g | 33m/s〜34m/s |

| 女性 | 800〜860g | 32m/s以下 |

■用語説明

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 慣性モーメント(グリップ支点) | グリップエンドを支点(重心軸)にして、クラブを回転させた場合のクラブの重さ。 |

| 慣性モーメント(ダウンスイング時) | ダウンスイングで、手首のコックが90度位に保たれた状態でのクラブの重さ。 |

| 慣性モーメント MAX | 腕とクラブシャフトが一直線に伸びた状態で、クラブを振り回した時の重さ。 |

| スイングウェイト | ダウンスイング時の慣性モーメントを、手の中の一つのかたまりの重さとして計算したクラブの重さ。 |

| スイングウェイト MAX | 慣性モーメントMAXを、手の中の一つのかたまりの重さとして計算したクラブの重さ。 |

| ヘッド、シャフトのスイングウェイト | ダウンスイング時におけるヘッドおよびシャフトだけのスイングウェイト。 |

| 遠心力(ダウンスイング時) | ダウンスイングの中間点で、クラブが腰の高さに下りてきた頃の遠心力。 |

■ 市販クラブ(吊るしクラブ)と 高精度カスタムクラブの違い

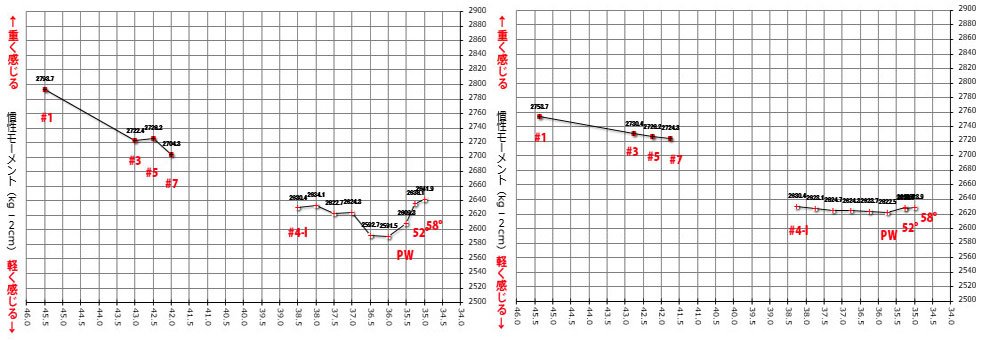

■ スイングウェイト(ダウンスイング時のクラブ慣性モーメント)

一般のアマチュアゴルファーにマッチするクラブ慣性モーメント(MOI値)はアイアンは「2550kg-cm2〜2680kg-cm2」となり、ウッド系クラブは「2700kg-cm2〜2800kg-cm2」が適正になります。(当社実勢15000セットの実績平均値)

アイアンとウッド系とのクラブMOI値は、空気抵抗(空気摩擦)の影響もあり50P〜55Pの差がれば理想的とされていますが、上の表の「一般的な適応「スイングウェイト」の範囲に収まっていることが必須です。

Copyright (C) 2013 Golf Club Science Laboratory All rights reserved.

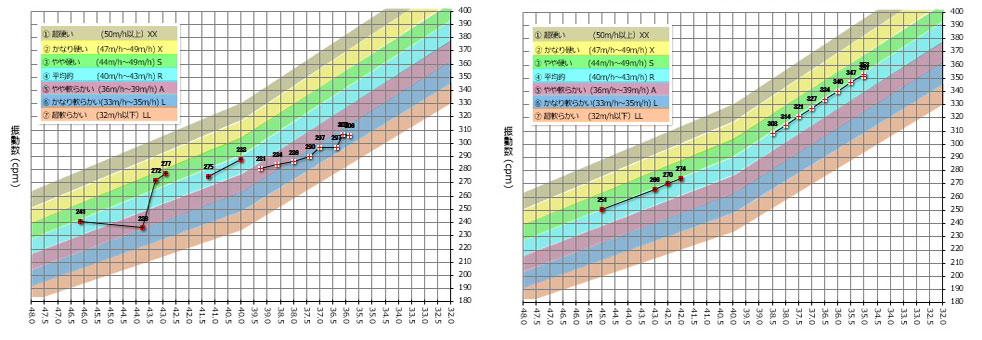

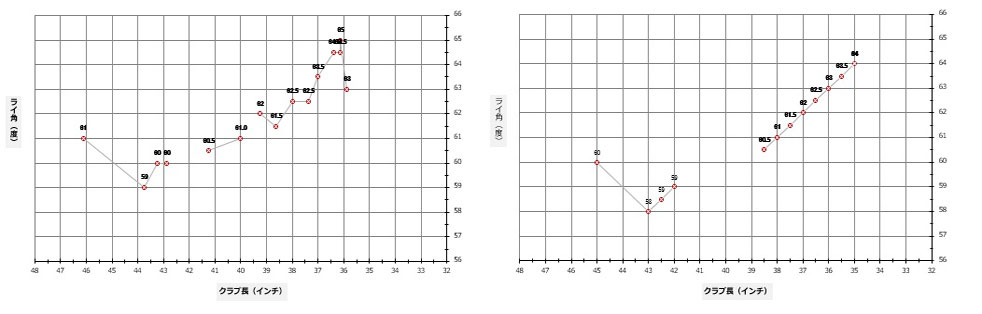

■ シャフトの振動数 (e.g.)

シャフトの振動数: シャフトの撓り戻りの速さです。 (撓り戻りにスイングテンポがあわないとクラブは正しく動きません。)

下図は大手クラブメーカーの代表的なクラブを計測したデーターです。このクラブの場合、ドライバーとハイブリットが同じテンポでのスイングが可能ですが、

もしドライバーが上手く打てたとしてもアイアンはかなり遅いスイングテンポで打たないとナイスショットは難しく、逆にアイアンが上手く打てるときはドライバーなどのウッド系は上手く打てなくなります。

右側のグラフは正しく組立・調整されたクラブのデーターですが、アマチュア上級者とかプロゴルファーの多くのクラブは必ずこのようなフローになっています。

(左からドライバー・・・ウェッジ)

Copyright (C) 2013 Golf Club Science Laboratory All rights reserved.

■ クラブの総重量 (e.g.)

クラブ総重量: クラブの重さによる振り易さを示すグラフです。 (重いクラブの方が振り難く、軽い方が振り易くスイングが速くなる。)

重いクラブではダフり易く右にミスし易くなり、軽いクラブはトップし易く左にミスし易くなります。

ドライバーが上手く打てても次にアイアンを打った時点でミスする確率が非常に高いと言えます。

このクラブセットの場合、ダフリ・トップが発生しやすく1打目2打目と連続してナイスショットすることが非常に難しいクラブセットだと言えます。

(左からドライバー・・・ウェッジ)

Copyright (C) 2013 Golf Club Science Laboratory All rights reserved.

■ クラブヘッドのライ角 (e.g.)

クラブヘッドのライ角: アイアンの方向性を大きく左右する数値です。ヘッドのライ角は標準値が理想です。

市販クラブの殆どは、図のように例外なくライ角が標準からずれています。

ライ角が正しくフローしていないクラブの障害は、打球が右に行き易かったり、左に行き易かったり、方向性が定まらないことです。

もう一つの障害はクラブヘッドの重心(スイートスポットまたは芯ともいいます)が番手間で上下バラバラなために芯に当たる確率が低くなります。

また、アドレス時の違和感も感じるので構える姿勢もまちまちになります。

このライ角調整は意外と難しく量販店の調整技術と簡易ベンダーだけでは正しく合わすことは不可能です。バラバラにされている事例が非常に多いので注意が必要です。 ネックを曲げるとブル角の適正角度が崩れたりいろいろな二次障害が出て不良クラブとなってしまいます。

<ブル角>クラブフェースを正しく目標方向にセットアップしたときの、シャフトと地面に対して垂直な線の間の角度のことです。

これが狂うとインパクト時のシャフトの傾きが変化し、適正なソールとバンスの角度が崩れてしまいヘッドの抜けに影響します。

(左からドライバー・・・ウェッジ)

Copyright (C) 2013 Golf Club Science Laboratory All rights reserved.